|

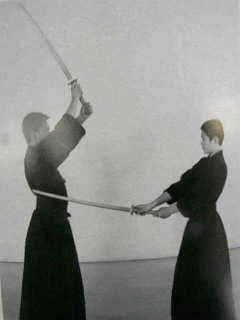

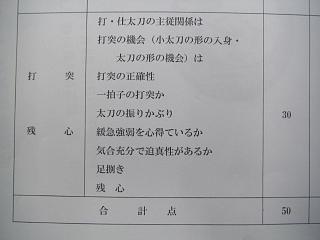

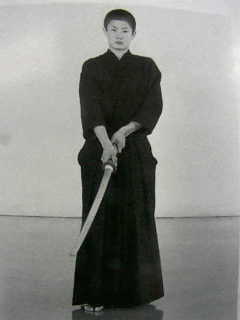

構え方 全て中段の構え 打突 ①充実した気勢で ②手の内を絞り ③刃筋正しく ④物打 を用い ⑤後足の引き付けを伴い ⑥一拍子で行わせる 残心 間合考慮しながら中段の構え |

| H18年度剣道1級審査要領について (木刀による剣道基本技能稽古法の導入) |

概要 平成18年度から剣道1級審査に従来の実技 (切り返し・相互稽古)に加え 実技合格者が 基本技稽古法を課し 合否判定を行うこととした |

| 審査順序 ① 実技(切り返し・相互稽古) ② 基本技稽古法 ※「基本技稽古法」は実技合格者について行う |

1 目的 「竹刀は日本刀」であるとの観念を理解させ、 かつ木刀の操作によって剣道の基本技を習得 させ、更に応用技への発展を可能にさせると 共に日本剣道形への移行を容易にさせることを 目的とします |

| 2 受審対象者 実技合格者について行う ・ (基本技稽古法が不合格の場合 次回審査から受審することになる) |

3 審査対象技 ①一本打ちの技 (面 小手 右胴 突き) ②2・3段の技 小手~面 ③払い技 払い(表より払い)~面 |

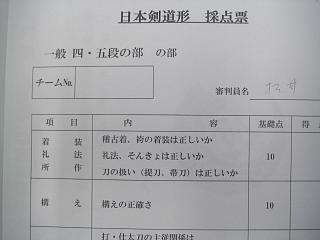

| 4 服装 ①剣道着 袴に垂れを装着した服装 ②木刀 受審者の技量 体格に応じたもの |

5 実施要領 ①2名1組 (原則3~4組で実施) 審査員に向かって 右側 元立ち ・ 左側の者 掛り手 指定された基本技を掛り手が全て終了したら その場で 交代し 同様にを実施する ・ ②立会前後の座礼 あらかじめ待機場所で実施 立会人の号令で (正面に礼 初め 基本1 基本2等) ③危険防止に充分配慮 場内を広く確保する |

| 審査上の着眼点 1 構え ①中段の構え正しいか (左こぶしの位置 剣先の高さ) ②構えの解き方 相手の膝頭から3~6cm下で下段の構え程度 に下がっているか この時、剣先は相手の体から ややはずれ 刃先は左左斜め下を向いているか) |

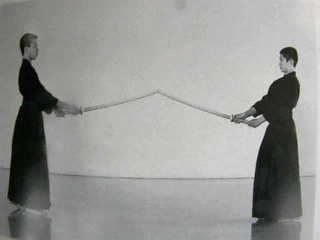

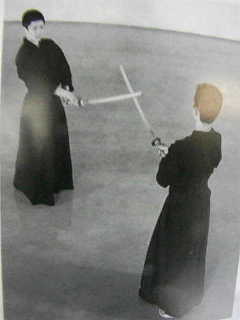

審査上の着眼点 2 目付 相手の顔中心に全体を見ているか ・ 審査上の着眼点 3 間合 ①立合の間合は およそ9歩の距離 3歩前進した際と技が終了した時点の間合は 「横手あたりを交差」させる間合かを審査 ②打突の間合は 「一足一刀の間合」で打突しているか |

| 審査上の着眼点 4 打突 ①充実した気勢で刃筋正しく「物打」で 相手の打突部を打突しているか ②打突の機会を的確に捉え、気合を込めて打突 ・ 審査上の着眼点 5 足さばき 送り足 すり足で行なっているか |

審査上の着眼点 6 掛け声 打突時の 「コテ」 「メン」 「ドウ」の呼称に 元気のある発声をしているか ・ 審査上の着眼点 7 残心 打突後は 油断なく相手に正対し 充分な残心を示しているか |

9:59 剣道普及活動として実施 社会体育指導員+中央講習会でも研修 一級審査では基本的技を実施 趣旨は 竹刀は日本刀 よって刀法 理合いを学ぶ 基本+8=9 |

10:09 各地区で講習会 単独地区連(費用は各地区連) 形ではない 二人は対等の関係 掛り手 元立ち |

10:28 |

10:28 |

10:28 |

10:29 |

| 所作は日本剣道形に準拠する 習技は基本的には集団指導 |

元立ち 掛かり手 の呼称は 相互に平等の観点から |

/ 10:29 蹲踞はよこて 下を参照 |

/ 10:29 |

よこての位置 |

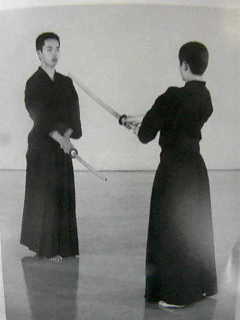

一足一刀の間合 |

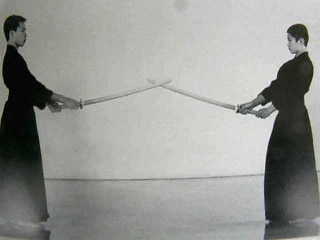

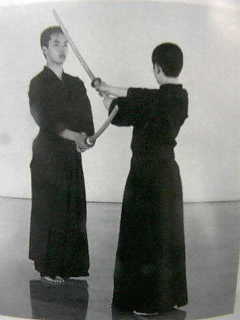

構えをとく |

打突の間合は一足一刀 1歩踏み出せば相手を打てる距離 1歩退がれば攻撃をかわす距離 個人差がある (体格 筋力 技りょうの程度) ・ 構えの解き方 剣先を自然に相手の膝頭3~6cm下 下段の構えの程度に右斜めに下げ この時の剣先は相手の体から ややはずれ 刃先は左斜め下に向く |

10:29 |

10:30 |

10:31 |

基本1 一本打の技 ①面 ②小手 ③胴(右胴) ④突き |

一本打の技 ①面 元立ち 剣先をやや右に開く |

一本打の技 ②小手 元立ち 剣先をやや上に上げる |

一本打の技 ③相手に正対し胴(右胴) 元立ち 手元を上げる |

一本打の技 ④突き 元立ち 剣先をやや右下に下げ 一歩後退しながら突かせる |

10:53 |

①両腕の間から相手の全体が見える程度 大きく振りかぶる ②元立ち 打つ機会の与え方 剣先をやや上に上げる 両腕の間から相手の右小手が見える程度 振りかぶる ③元立ち 打つ機会の与え方 手元をやや上に上げる ④元立ち 打つ機会の与え方 剣先をやや右下に下げ1歩後退 咽喉部突き 突いた後すぐ手元を戻す |

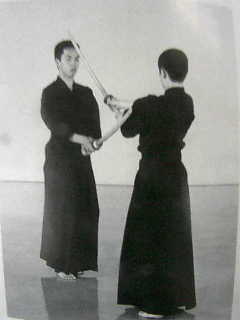

| 段(連続)の技 | |

①小手 ①小手 |

②面 |

| 払い技 | |

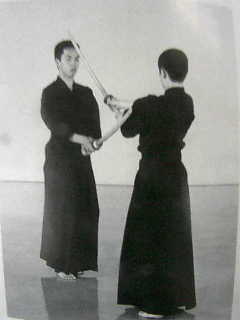

表鎬を使い払い上げる |

相手崩し そのまま面 |

|

|

11:47 |

抜き胴 体が中を向いて抜き胴はだめ 目線は必要 |